Data di immissione in questo archivio: maggio 2001

![]() Immagini per Schopenhauer (1.33 MB) (pp. 67)

Immagini per Schopenhauer (1.33 MB) (pp. 67)

Nel 1991, in un corso dedicato a Schopenhauer mi proposi, come una sorta di riposante intermezzo, di presentare, attraverso diapositive disposte in sequenza possibilmente ragionata, dipinti ed immagini che in un modo o nell'altro meritassero di essere mostrate ad integrazione della lettura del Mondo come volontà e rappresentazione che andavo proponendo nelle lezioni. Le immagini vennero accompagnate da scarni commenti. Di quell'esperienza riprendo ora la traccia assumendo i panni di un custode che conduce i visitatori in giro per una esposizione immaginaria e che pretende addirittura di fare da guida.

Vi sono due vie molto diverse che si possono seguire per tracciare un percorso di immagini per Schopenhauer. La prima sembra avere i piedi per terra: Schopenhauer talora cita dei dipinti - lo fa naturalmente nella sezione del Mondo dedicata alla pittura, ma anche altrove e per ragioni che hanno a che vedere con le sue tematiche di ordine generale. Risulta allora abbastanza naturale raccogliere insieme citazioni e immagini. Ma vi è anche la possibilità, un poco più azzardata, di citare liberamente noi stessi dei dipinti in rapporto a temi schopenhaueriani. Per mostrare un nesso. Per aprire una discussione. Per segnalare un contesto, mettere in evidenza una analogia o una differenza. O anche soltanto per fornire una illustrazione - come si fa nei libri per ragazzi. Forse non si dovrebbe mai illustrare un romanzo. E tanto meno un libro di filosofia. Eppure quanta importanza hanno avuto per noi, come si sono impresse nella memoria le illustrazioni dei romanzi che abbiamo letto per primi, nella nostra gioventù!

Sacre conversazioni

Figure e grida

Allegorie

Alimenti

Fiori

Paesaggi

Enigmi

Fanciulli divini

Sacre conversazioni

In un'esposizione di immagini per Schopenhauer, certamente un posto importante dovrebbero occupare due dipinti di Raffaello che ci portano direttamente in punti cruciali della sua posizione filosofica. Anzitutto la Santa Cecilia ovvero Sacra Conversazione (1514) il cui originale si trova al Museo di Bologna.

In rapporto ad essa vi è una citazione realmente molto significativa che ci induce a prendere le mosse di qui. Ci troviamo al termine del §52 del Mondo come volontà e rappresentazione, dedicato alla musica - che chiude a sua volta il Terzo libro dell'opera nel quale Schopenhauer illustra le proprie idee sull'arte alla luce entro la cornice di una Metafisica del bello. Il nucleo essenziale di questa metafisica sta nell'asserzione che l'esercizio dell'arte ci conduce ad una sospensione dell'adesione al movimento della volontà e quindi dell'angoscia legata ad esso - ma ad una sospensione solo momentanea. L'atteggiamento contemplativo indotto dalla visione di un dipinto o dall'ascolto di un brano musicale dura quanto può durare un gioco. L'arte in generale è un gioco, e dall'arte non ci possiamo attendere l'acquisizione di una dimensione di autentico distacco e di totale rasserenamento. È necessario passare dall'ambito del gioco a quello della serietà.

«La Santa Cecilia di Raffaello si può prendere come simbolo di tale conversione» - dice Schopenhauer.

Val la pena tuttavia di rileggere il capoverso nella sua interezza: «Il piacere estetico, la consolazione dell'arte, l'entusiasmo che fa dimenticare all'artista le pene della vita, questo privilegio speciale che ricompensa il genio dei dolori crescenti sempre in proporzione con la chiarezza della coscienza, che lo fortifica nella desolante solitudine a cui si trova condannato nel seno di una moltitudine eterogenea - tutto ciò, come vedremo più oltre, poggia sul fatto che l'in sé della vita, la volontà, l'esistenza stessa, sono un dolore costante, ora penoso, ora terribile; mentre, se considerate nella rappresentazione pura intuitiva, nella riproduzione dell'arte sono libere da ogni dolore, presentando anzi uno spettacolo grandioso. Cogliere questo lato puramente conoscitivo del mondo, riprodurlo in qualsiasi forma dell'arte, è l'ufficio dell'artista. Lo spettacolo presentato dalla volontà nella sua oggettivazione, seduce l'animo dell'artista, che lo contempla senza stancarsi di ammirarlo e di riprodurlo. E frattanto, egli stesso fa le spese della rappresentazione di quello spettacolo; l'artista, in altre parole, fa tutt'uno con quella medesima volontà che si oggettiva e che permane nel suo dolore. Questa pura, profonda e vera conoscenza della natura del mondo, costituisce appunto lo scopo supremo dell'artista: egli si arresta presso di essa. Perciò, quella conoscenza non diviene per l'artista, come invece diviene per il santo, arrivato (come si vedrà nel quarto libro) alla rassegnazione, un elemento capace di calmare la volontà; non lo redime per sempre dalla vita, ma soltanto per un breve momento; non rappresenta la via che lo conduce fuori della vita, ma soltanto una consolazione temporanea in essa. Finché, la sua forza così accresciuta si rivolge, stanco del gioco, alla serietà. La Santa Cecilia di Raffaello si può prendere come immagine sensibile (Sinnbild) di tale conversione. Alla serietà faremo dunque anche noi ritorno nel libro seguente» (Mondo, 1985, pp. 309-310)[1].

Il dipinto di Raffaello in effetti si presta ad illustrare molto efficacemente questo passaggio. A parte tutte le complicazioni simboliche di cui è investito e che riguardano i personaggi che circondano Cecilia - Paolo, Giovanni, Agostino e Maddalena - e gli oggetti emblematici che li caratterizzano (la spada, l'aquila, il bastone, l'ampolla)[2], l'idea centrale della rappresentazione sta nell'abbandono da parte della santa protettrice della musica, della musica stessa. Forse si dirà: non della musica come tale, ma della musica terrena. Cecilia volge lo sguardo estatico al cielo - lassù dove risuonano i celesti canti degli angeli[3].

Ma questi celesti canti sono anche una variante cristiana della musica inudibile delle sfere, mentre gli strumenti giacciono ammonticchiati alla rinfusa ed, a quanto sembra, infranti o dissestati a terra.

E Cecilia ha fra le mani un organo portativo in un atteggiamento che fa pensare più al rilasciare che al sorreggere.

Il dipinto di Raffaello può certamente essere visto soprattutto come il dipinto degli strumenti infranti.

Cecilia, dea cristiana della musica, rinuncia alla musica, in una rappresentazione che media questa rinuncia giocando sulla priorità, quanto ad eccellenza, della musica vocale rispetto a quella strumentale, priorità che a sua volta rimanda ad una giustificazione metafisica. Lo strumento è una cosa, mera materia, mentre nella voce alita lo spirito divino.

Sicuramente, assumendo il punto di vista di Schopenhauer, è particolarmente importante sottolineare fortemente che questa rinuncia avviene da parte di una figura che rappresenta emblematicamente la musica stessa - perché ciò enfatizza l'acquisizione di una consapevolezza superiore, nel quadro di una tematica complessiva che conferisce alla musica una posizione privilegiata nel sistema delle arti, o più precisamente, all'interno di una concezione complessiva del cosmo.

Dal punto di vista della storia iconografica la questione è complicata dal fatto che, a quanto sembra, Cecilia avrebbe avuto un significato musicale «per incidente» e questo significato si sarebbe consolidato piuttosto tardi - nel corso del sec. XV[4]. L'alternativa tra la santa rappresentata come implicata nella musica o come estranea o addirittura ostile ad essa nell'ascesi mistica viene posta in tensione nella rappresentazione di Raffaello che «ha tutta la parvenza di una risposta polemica a tutti quei tipi di immagini in cui, per varie ragioni e finalità, la santa veniva ambiguamente rappresentata nelle vesti di una musicista reale» (Baroncini, 2001, p. 40).

Questa tensione non si mantiene nell'iconografia successiva, pur influenzata da questo dipinto. Cosicché la relazione con la musica, anche dopo Raffaello, viene per lo più rappresentata positivamente, con la santa che suona, sia pure, come è giusto, con gli occhi rivolti al cielo, come in questa Santa Cecilia attribuita a Guido Reni:

oppure immersa in una reverie angelica come dal dipinto di Orazio Gentileschi, Santa Cecilia e l'angelo (part.)

Certamente ciò che colpisce Schopenhauer nella rappresentazione di Raffaello come una singolarità estremamente significativa dal suo punto di vista è l'intensa presenza dell'elemento musicale insieme alla sua negazione.

Una considerazione va fatta in rapporto al contenuto religioso-cristiano di questo dipinto e di quelli che seguiranno. Essi debbono essere colti con quello spirito laico ed ateistico che caratterizza Schopenhauer e che rende polemica la sua figura all'interno del romanticismo. Così il passaggio ad un punto di vista superiore a quello dell'arte, lo sguardo rivolto verso il cielo di Cecilia, va interpretato come un passaggio all'estrema saggezza di una vita che riesce a sottrarsi alle vertigini di un desiderio che sempre si rinnova, sottraendosi al travolgente ed angoscioso movimento della «volontà». Questa è la saggezza che caratterizza il «santo» - una saggezza che noi, uomini comuni, non possiamo raggiungere ed alla quale, forse, nemmeno aspirare. Ma questa interpretazione laica, quell'ateismo che Schopenhauer ha sempre scandalosamente ostentato contro le nostalgie religiose del romanticismo, non toglie certo i legami profondi con lo spirito del movimento romantico. L'intero nostro percorso successivo è costituito da riferimenti tratti dall'ambito del primo o del tardo romanticismo. Lo stessa enfasi schopenhaueriana su Raffaello deve essere considerata in questa prospettiva. Wackenroder e August Wilhelm Schlegel avevano fatto di Raffaello una sorta di riferimento esemplare per una parte del movimento romantico tedesco[5], con riferimento ai dipinti presenti nel Museo di Dresda, città nella quale Schopenhauer visse tra il 1814 e il 1820. Dresda, in particolare, era in quegli anni un importante crocevia del romanticismo tedesco. È più che probabile che Schopenhauer abbia conosciuto la Santa Cecilia anzitutto attraverso una copia molto fedele dovuta a Denijs Calvaert (1540-45 ca.- 1619) presente nel museo di Dresda [6]. Ed a Dresda vi è anche l'originale della cosiddetta Madonna Sistina (1513-1514) - il secondo dipinto su cui vogliamo ora fermare la nostra attenzione.

A questo dipinto Schopenhauer dedica addirittura una piccola poesia, che viene pubblicata nei Parerga e Paralipomena insieme ad altri versi «che non pretendono alcun valore poetico» ma che vengono dedicati a «quelle persone che in tempi ancora lontani si interesseranno della mia filosofia» e che potranno forse «desiderare di fare una qualche personale conoscenza con l'autore di essa», pregando comunque di considerare la cosa «come una questione strettamente personale fra noi» (Parerga, 1983, II, p. 880)

Alla Madonna Sistina

(Dresda, 1815)

Ella lo porge al mondo: ed egli guarda atterrito

nella caotica confusione dei suoi orrori,

nella selvaggia frenesia del suo furore,

nella follia mai sanata del suo agitarsi

nel dolore mai acquietato dei suoi tormenti,

atterrito: eppure i suoi occhi irraggiano

pace e fiducia e splendore di vittoria

già annunciando l'eterna certezza della redenzione

Ciò che Schopenhauer mette in evidenza nel dipinto è soprattutto un'atmosfera drammatica - che ha il suo punto focale nello sguardo del bambino che viene interpretato come uno sguardo atterrito sui tormenti del mondo e nello stesso tempo come uno sguardo che promette la liberazione da essi.

In realtà, questa rappresentazione della madre e del figlio è assai singolare nella produzione di Raffaello ed è soprattutto lontanissima dalle rappresentazioni divenute popolari, sia per quanto riguarda la madre che il figlio. In esse prevale il rapporto materno - ed il bambino è spesso avvolto dallo sguardo protettivo e amorevole della madre. Anche l'ambientazione è tendenzialmente terrena. Spesso la scena è dentro un paesaggio, dove si possono scorgere alberi, fiumi, una città; oppure fa sospettare un pacifico interno, come nel caso della Madonna della Seggiola, della Madonna della tenda o della Madonna dell'impannata.

Nella «Madonna Sistina» non vi è la tenerezza degli sguardi reciproci, e nemmeno si può dire che gli sguardi siano rivolti allo spettatore: essi sono invece perduti in un'astratta lontananza. Il fanciullo non gioca, non vezzeggia né viene vezzeggiato - ed i suoi occhi sono puntati in un misterioso altrove, come del resto quelli della madre. Il suo sguardo è attraversato da una vaga inquietudine che può certamente suggerire la doppiezza di cui parla Schopenhauer: da un lato angoscia per l'esistente, dall'altro serenità superiore - promessa di redenzione che è fondamentalmente, nella lettera del termine tedesco Erlösung, liberazione dai vincoli. Assai più delle altre rappresentazioni, potremmo dire che questo è realmente un fanciullo divino - un fanciullo metafisico. Come tale lo vide il filosofo Schopenhauer [7]. E non vi è dubbio che questo modo di cogliere il dipinto lo orienta anche nel dar valore alle rappresentazioni della «santità» a cui si richiama in altri due luoghi del Mondo.

Nelle considerazioni sulla «pittura storica» (Mondo, § 48), dopo aver osservato che il materiale narrativo proposto dal Vecchio e dal Nuovo Testamento ai pittori italiani del XV e XVI secolo era un materiale «misero» e «sfavorevole», sottolinea che «tuttavia c'è da fare una grande distinzione tra i quadri che rappresentano la parte storica o mitologica dell'ebraismo e del cristianesimo, e quelli che rivelano alla nostra intuizione il vero genio del cristianesimo, cioè il suo spirito etico, mediante la figura di personaggi penetrati da questo spirito. Simili opere infatti rappresentano le creazioni più mirabili e più alte della pittura, realizzate soltanto dai più eccelsi maestri di quest'arte, principalmente da Raffaello e da Correggio: quest'ultimo soprattutto nei suoi primi lavori. Quadri di tal genere non debbono neppure ascriversi fra i soggetti storici; perché d'ordinario, non rappresentano avvenimenti o azioni, ma semplici gruppi di santi, oppure il Salvatore medesimo, spesso come fanciullo, con sua madre, con angeli, ecc. Nelle loro fisionomie, specialmente negli occhi, vediamo l'espressione, il riflesso della conoscenza più completa; non di quella che mira alle cose particolari, ma di quella che abbraccia con visione grandiosa le idee, quindi l'essenza intera del mondo e della vita; una tale conoscenza reagisce anche sulla volontà; ma, anziché attribuirle dei motivi (Motiv), come fa la conoscenza volgare, opera come un elemento acquietante (Quietiv), e di qui procede quella perfetta rassegnazione che costituisce ad un tempo lo spirito intimo del cristianesimo e della saggezza indiana: la rinunzia e il sacrificio di ogni desiderio, la soppressione di ogni volontà, e quindi anche di tutta l'essenza di questo mondo: e cioè, in ultimo, la salvezza.» (Mondo, 1985, p. 273 - corsivo mio). Il ricordo della Madonna Sistina è qui evidente, anche se in questo contesto si vuol fare un discorso più generale che pone l'accento su una rappresentazione «astratta» della santità e sulla sua capacità di rivelare ad un tempo una profonda consapevolezza dell'essenza «volitiva» del reale e la serenità raggiunta dalla sua soppressione. Con considerazioni come queste ci troviamo già nel cuore della tematica etica del quarto libro. Ed è notevole che questo quarto libro si concluda con un ulteriore rimando, particolarmente denso di significato, ai quadri di Raffaello e di Correggio considerati nello stesso spirito. «... E allora vedremo, in luogo del tumulto di aspirazioni senza fine, del passaggio incessante dal desiderio al timore, dalla gioia all'affanno; in luogo della speranza sempre insoddisfatta e sempre rinascente che trasforma in un sogno la vita dell'uomo in quanto essere volitivo; allora vedremo la pace più preziosa di tutti i tesori della ragione, l'oceano di quiete, la profonda calma dell'animo, l'imperturbabile sicurezza e serenità, il cui semplice riflesso, quale risplende nelle figure di Raffaello e Correggio, è per noi la più completa e la più veridica rivelazione della buona novella: non resta più che la conoscenza, la volontà è scomparsa» (Mondo, 1985, p. 454)[8]. Ma qui, proprio alla fine dell'opera, nelle sue ultime righe, si aggiunge un altro notevole pensiero: come i fanciulli temono le tenebre, così noi, uomini comuni, di fronte alla sola idea di una soppressione della volontà che è anche soppressione del mondo stesso, tremiamo di fronte al nulla che che si fa avanti. «È bene, dunque, che si meditino la vita e gli atti dei santi; se non direttamente, il che ben di rado ci è concesso nella nostra esperienza personale, nell'immagine almeno che ce ne offrono la storia o l'arte (e specialmente quest'ultima, improntata da un suggello di verità infallibile). Questo è, per noi, l'unico mezzo per dissipare la lugubre impressione del nulla...» (ivi).

Essendo questo lo sfondo a cui Schopenhauer riporta Raffaello, si comprende quanto poco potesse simpatizzare con un modo di valorizzare l'opera di Raffaello da parte del movimento dei Nazareni - corrente pittorica tedesca a lui contemporanea che fa del ritorno alla pittura italiana fino a Raffaello la propria bandiera. Si tratta infatti di un Raffaello liberato da ogni componente di drammaticità, destinato a diventare pura convenzione, sullo sfondo di una religiosità che Schopenhauer sospetta di bigottismo. Quando egli parla di «tardi scimiottamenti» dell'arte religiosa italiana allude certamente ai Nazareni (Nachlass, 1985, III, p. 162)[9]. Ed è possibile che quando, come nel passo precedente, parli della pochezza dei soggetti di tradizione ebraico-cristiana, pensi anche alle rappresentazioni di singoli episodi biblici da parte della corrente nazarena. Vi è poi un aneddoto biografico che mostra il giovane Schopenhauer in azione nel Caffé Greco, di fronte ad un gruppo di artisti, in un'epoca in cui i Nazareni vivevano stabilmente in comunità a Roma. L'episodio, che risale al 1918-19, viene così narrato da Karl Witte: «Un giorno, al Caffé Greco, egli aveva parlato di questa circostanza così favorevole all'arte antica: gli Dei dell'Olimpo avevano assegnato agli artisti il compito di trovare l'espressione fisica adatta alle diverse individualità. Uno del gurppo degli artisti, mi pare lo scultore Eberhard, obiettò: 'In compenso noi abbiamo i dodici apostoli!' Si può immaginare quale orrore suscitasse la risposta di Schopenhauer: 'Ma si levi dai piedi, lei, con i suoi dodici filistei di Gerusalemme!'» (Colloqui, 1982, p. 74). In rapporto ai Nazareni, Hübscher osserva: «In realtà egli conobbe a Roma un aspetto particolare dell'eredità di Wackenroder, che non gli piacque e di cui non riconobbe le implicazioni profonde. Ciò che i Nazareni, i 'tardi monaci' di San Isidoro, esprimevano nell'ostentazione della germanità e di un cattolicesimo chiesastico era un rozzo fraintendimento di quell'unità di arte e vita propria dell'arte antica e sostenuta da Wackenroder, ed era profondamente estraneo al modo di pensare di Schopenhauer. Con la sua venerazione per Goethe e le sue simpatie per la classicità greca egli non solo è nemico delle 'smorfie cristiano-germaniche' del Medioevo, della cavalleria e del gotico, ma anche di ogni forma di oscurantismo. 'Un oscurantista è un uomo che spegne le luci perché i suoi compagni possano rubare'» (Hübscher, Milano, 1990, p 46).

Figure e grida

Naturalmente, autori e dipinti sono citati nella parte dedicata specificamente alla pittura del Terzo libro e qui e là nei Supplementi - non troppo numerosi peraltro, e spesso in modo puramente esemplificativo. Noi ci limitiamo a richiamare l'attenzione sulla digressione contenuta nel § 46 che è dominata dall'immagine del gruppo marmoreo di Laocoonte e che potremmo intitolare «Perché Laocoonte non grida?». Questo è in effetti l'argomento di quella digressione. Sullo sfondo vi è il richiamo della grande opera di Lessing intitolata appunto Laocoonte ovvero sui limiti della poesia e della pittura[10], il cui punto di partenza è rappresentato proprio da quella domanda, proposta a partire da una riflessione di Winckelmann.

Laocoonte, nelle spire del serpente tiene le labbra appena socchiuse - certamente non grida.

Ci si può allora ben porre la domanda sulle ragioni per le quali lo scultore abbia scelto questo tipo di rappresentazione di una situazione in cui chiunque griderebbe. Lo stesso Schopenhauer ci rende edotti sulle opinioni formulate intorno a questo strano problema nella discussione intercorsa all'epoca. Vengono sintetizzate tre tipi di spiegazioni significative, che eventualmente possono fondersi variamente insieme in spiegazioni «miste». Vi è una spiegazione rigorosamente naturalistica e oggettivistica: Laocoonte certamente non può gridare perché è impossibile fisicamente farlo nel momento in cui si viene stritolati da un serpente; una spiegazione psicologica: Laocoonte vuol mostrare la potenza dello spirito proprio imponendosi di non gridare in una condizione simile, e quindi lo scultore ci avrebbe comunicato in questo modo un tratto psicologico da attribuire a Laocoonte: il suo «stoicismo», la sua capacità di sopportazione del dolore con tutti i suoi significati connessi; infine una spiegazione estetica: il grido, come ogni manifestazione smodata del sentimento è contrario al principio stesso della rappresentazione della bellezza, cosicché stando a questa spiegazione l'artista mostra Laocoonte che non grida sulla base di una precisa scelta di ordine estetico-espressivo che si ricollega alla concezione classica dell'arte.

Sulla questione Schopenhauer ha da dire la sua - e ci tiene a dirla, come dimostra il fatto che l'argomento viene ripreso anche nei Supplementi (cap. XXXVI), dove in particolare egli tiene a sottolineare l'originalità della propria risposta rispetto a quella di Goethe, che era una risposta tendenzialmente naturalistica. Secondo Goethe, Laocoonte non grida perché viene rappresentato esattamente nel momento in cui viene morso dal serpente: «con ciò l'addome viene contratto e il gridare reso quindi impossibile» (Supplementi, 1986, II, p. 438). Ma, osserva Schopenhauer, se questa può valere come una spiegazione prossima, essa è soltanto secondaria e subordinata ad una spiegazione più remota e più profonda. Laocoonte non grida perché «l'espressione del grido esorbita interamente dall'ambito della scultura» - così come del resto della pittura e delle arti figurative in genere. La risposta è dunque orientata in senso estetico chiamando in causa non solo un ideale di bellezza, ma i materiali di base di cui consiste una certa arte come materiali che predelineano le sue possibilità espressive. Per le arti figurative in genere deve essere esclusa la possibilità di una manifestazione sensata di un fatto eminentemente sonoro.

«L'essenza del grido - commenta Schopenhauer - e quindi anche il suo effetto sullo spettatore, risiede tutta nel suono, e non nell'apertura della bocca... Nelle arti figurative la riproduzione del grido è impossibile, quindi, volervi rappresentare una bocca aperta, violento mezzo meccanico del grido non avente altro effetto che quello di deturpare i tratti e il resto dell'espressione sarebbe cosa davvero incomprensibile... si avrebbe lo spettacolo, sempre ridicolo, di uno sforzo non seguito da effetto; come nella storiella di quel buffone che, avendo chiuso con della cera il corno di un vigile notturno addormentato, lo risvegliò poi gridando al fuoco e si sgangherava dalle risa nel vedere gli inutili sforzi del pover'uomo per trarre un suono dal suo strumento» (Mondo, 1985 p. 268).

Sull'effetto del ridicolo si insiste anche nel Supplemento XXXVI, dove si cita in particolare La strage degli innocenti di Guido Reni: «Per rinforzare la mia soluzione del problema, perché il Laocoonte non gridi, serva ancora quanto segue. Del mancato effetto della rappresentazione del gridare mediante le opere delle arti plastiche, essenzialmente mute, ci si può persuadere con un quadro di Guido Reni, rappresentante la strage degli innocenti, che si trova nell'Accademia di Bologna, nel quale quel grande artista ha commesso lo sbaglio di dipingere sei bocche spalancate per gridare» (Supplementi, II, p. 438).

«Chi voglia vederlo ancor più chiaramente si immagini una pantomima in teatro, ed in una scena di essa un motivo che richieda che una delle persone gridi: se ora questo mimo volesse esprimere il grido restando per un certo tempo con la bocca spalancata, allora il riso di tutto il pubblico dimostrerebbe l'assurdità della cosa» (ivi).

A dire il vero, Schopenhauer tende a limitare queste considerazioni alla voce, piuttosto che alla musica strumentale. Nell'eseguire musica ad uno strumento viene impegnato per lo più solo la mano e il braccio «e deve considerarsi come un'azione caratteristica della persona: e quindi è molto convenientemente rappresentata in pittura, dato, s'intende, che non esiga alcun movimento violento del corpo e nessuna contorsione della bocca». (Mondo, 1985, 269). E si cita ancora a titolo di buon esempio «il suonatore di violino» attribuito a Raffaello[11].

Peraltro, il violinista non è ritratto qui nell'atto di suonare, ma sappiamo trattarsi di un violinista solo dall'archetto che egli regge nella mano sinistra e che assume un puro carattere emblematico. Stando a questa discussione ed a questi esempi Schopenhauer sembra lontano dall'intuire l'importanza del rapporto tra musica e pittura, mentre si appresta ad allontanare la musica dalla pittura forse anche per porre l'accento, come si accinge a fare alla fine del terzo libro, sulla musica come culmine della sua metafisica del bello.

Allegorie

Schopenhauer non amava i dipinti allegorici. In un appunto del Taccuino italiano (Taccuino, 2000, p. 54, oss. 52, cfr. anche l'oss. 4) egli cita l'affresco di Luca Giordano sulla Scienza come un dipinto che dimostra «tutta la miseria della pittura allegorica». «Vi è rappresentata la Scienza in atto di liberare l'Intelletto dai legami dell'ignoranza. L'Intelletto è un uomo muscoloso avvinto di legacci che sono sul punto di cedere; due ninfe gli porgono l'uno uno specchio, l'altra una grande ala librantesi; più in alto la Scienza, con una sfera in mano, troneggia su un'altra sfera. Accanto ad essa la Verità, ignuda. Che cosa potrebbe dire un quadro simile, senza la decifrazione dei suoi geroglifici?».

Questo appunto viene ripreso nei Supplementi, Cap. XXXVI, II, p. 438, e vi si aggiunge la Madonna del serpente (Madonna dei Palafrenieri) di Caravaggio: «Che cosa potrebbe pensare di questo geroglifico kyriologico chi non avesse mai inteso nulla del seme della donna, che deve schiacciare la testa del serpente?». Nel Mondo (1985, p. 278-279) vengono citati La notte di Correggio, La voluttà e Il genio della fama di A. Carracci e Le ore di Poussin come «bellissime opere ma non certo in virtù del loro significato allegorico». Si tratta di un atteggiamento che si ricollega ad una presa di posizione di carattere generale - e precisamente alla necessità che il significato nominale non sia troppo lontano dal significato reale e che l'opera pittorica rappresenti idee piuttosto che concetti. L'indecifrabilità del quadro allegorico sta appunto nel fatto che il significato nominale, ovvero il significato che occorre «aggiungere» al dipinto a partire da fonti esterne ad esso, prevale nettamente sui significati che possono essere desunti da ciò che si mostra nel dipinto stesso e che rappresentano invece ciò che Schopenhauer chiama significato reale (Mondo, § 50). Ad es. nel caso della Madonna del serpente, è forse opportuno essere informati, tra le molte altre cose, del fatto che «la questione teologica su quale dei due piedi, quello della Vergine o quello di Gesù avesse schiacciato il serpe, era stata risolta da una bolla di Pio V, che aveva reso canonico l'uso delle due estremità sovrapposte...» (Caravaggio, 1966, p. 99, n. 61) - come di fatto viene rappresentato nel quadro.

Alimenti

«Ogni cosa è bella» - dice una volta Schopenhauer (Mondo, 1985, § 41, p. 249), e questo perché ogni cosa può essere colta in modo disinteressato, neutralizzando le istanze della volontà; e nello stesso tempo, in quanto manifestazione della volontà e sua oggettivazione ogni cosa manifesta una «idea» che viene colta in se stessa nell'esperienza estetica. Nella pittura olandese e fiamminga - secondo Schopenhauer - cogliamo entrambi questi aspetti e i loro problemi. Anzitutto viene elogiata la capacità di una rappresentazione di situazioni quotidiane, scene di vita familiare prive di rilevanza «storica», e che tuttavia hanno un grande significato interiore che conferisce esemplarità alla scena dipinta. La storicità come tale dell'evento rappresentato diventa a sua volta irrilevante rispetto alla sua esemplarità. «Fa quindi un gran torto agli eccellenti pittori olandesi chi riduce il loro merito a pura capacità tecnica, negando loro ogni altro pregio, perché a suo modo di vedere non ci sarebbe che un'unica categoria di oggetti degni di importanza: gli avvenimenti tratti dalla storia e dalla Bibbia» (ivi, § 48, p. 270). Inoltre Schopenhauer pone l'accento sulla precisione e fedeltà con cui viene riprodotta ogni cosa, per quanto minuta e insignificante. Ma ciò non riguarda una qualche tesi di imitazione della natura come pregio artistico. Questa «oggettività» della rappresentazione viene intesa da Schopenhauer come capace di realizzare il massimo distacco dalla cosa rappresentata predisponendo sia ad una contemplazione disinteressata sia all'evidenziazione dell'elemento universale e ideale nel caso particolare che viene nettamente trasceso: «Chi abbia un po' di gusto estetico non può contemplare senza commozione le loro tele, dalle quali è evocata ai suoi occhi la disposizione di spirito tranquilla, serena, libera da volontà, che animava l'artista, e che era indispensabile per contemplare oggetti così insignificanti in maniera tanto oggettiva, per considerarli con tanto scrupolo, e per riprodurre infine tale intuizione con tanta studiata fedeltà...» (Mondo, 1985, § 38, p. 236). Ma che dire dei dipinti che rappresentano tavole imbandite e cibarie di ogni sorta? In realtà, numerosissime considerazioni di Schopenhauer mostrano come il contenuto del dipinto non sia affatto indifferente, ed in particolare vi sono soggetti che facilitano la sospensione dell'interesse attivo verso l'oggetto ed altri invece che la ostacolano o che addirittura ridestano la vita dell'istinto e del desiderio. Entriamo allora nell'ambito dell'eccitante (Das Reizende). Ed a titolo di esempio si citano ancora i fiamminghi - non più ora per gli interni e i paesaggi - ma ora per i grandi piatti di cibi. E passi allora - commenta Schopenhauer - per i frutti che forse possono essere considerati ancora come ultime trasformazioni del fiore, quindi ancora come oggetti prevalentemente visivi. Ma questa tolleranza non potrà essere estesa a «cibi già bell'e serviti a tavola, come ostriche, aringhe, gamberi di mare, panini imburrati, birra, vino, ecc.». Ed il fatto che tali cose vengano dipinte con la massima oggettività, anzi con «prodigiosa imitazione del vero» rende la raffigurazione ancora più eccitante . Qui ci sentiamo proprio stuzzicare l'appetito! (Mondo, 1985, § 40, p. 247). La polemica kantiana contro il piacevole in contrapposizione al bello, contro l'arte gastronomica sembra qui essere ripresa ed intesa alla lettera. Eppure si avverte anche in questo piccolo dettaglio il peso dell'intera metafisica di Schopenhauer e quindi la relazione con un quadro di idee assai lontano da quello di Kant. Accanto al cibo come esempio di oggetto tendenzialmente antiartistico (e indipendentemente da considerazioni attinenti alla pittura olandese e fiamminga), troviamo anche quello del nudo - non del nudo classico, la cui creazione è animata da «uno spirito puramente oggettivo pieno di bellezza ideale», precisa Schopenhauer: ma delle figure semisvestite, in posizioni lascive che possono eccitare la nostra fame sessuale, come in precedenza la fame alimentare (ivi). Non vi è dubbio che in questa notazione marginale sull'eccitante e sulla sua rappresentazione nell'arte si debba già cogliere, più che una ripresa di temi kantiani, un'anticipazione di quella sorta di anatema contro la corporeità che rappresenta uno dei fondamentali centri di gravitazione con cui si chiude, nell'ultimo libro del Mondo, una metafisica che si era aperta con l'affermazione della corporeità stessa come manifestazione primaria del principio metafisico della realtà stessa.

Fiori

Dalle immagini citate da Schopenhauer passiamo ora alle immagini che noi citeremmo per Schopenhauer. Se si è consapevoli dei limiti di questa operazione, forse i rischi e gli equivoci ad essa connessi possono essere neutralizzati e si conseguirebbe il risultato non solo di dare immagine ad un pensiero, ma anche di accennare ad un più ampio contesto, contribuendo a situarlo in modo semplice e diretto in un orizzonte storico.

Prendiamo le mosse da immagini di un fiore. Si tratta di alcune splendide amarilli che crebbero nel mio giardino.

Non vi è forse fiore al mondo che manifesti tanto esplosivamente la sessualità - dal momento della prima crescita, in cui il gambo si innalza sempre più, fino al punto in cui sboccia in un ardente abisso:

Di fronte ad un fiore tanto impudico vengono alla memoria i passi in cui Schopenhauer parla dell'ingenuità della natura:

«Vorrei qui di sfuggita mettere in risalto l'ingenuità con cui la pianta, mediante la semplice forma, manifesta ed esprime il suo carattere, la sua natura o la sua volontà; perciò le fisionomie delle piante destano un vivo interesse. L'animale, invece, per essere conosciuto nella sua essenza, esige uno studio dei suoi atti e dei suoi costumi; l'uomo infine va studiato ben a fondo e deve essere messo alla prova, perché la ragione lo rende quanto mai capace di fingere... Nelle piante, la volontà si svela completamente, ma in maniera assai meno intensa, e come pura sua tendenza a vivere, senza un fine, senza un disegno. La pianta infatti esibisce tutto il suo essere a prima vista: la sua innocenza non soffre in nulla dal fatto che gli organi della riproduzione, riposti presso gli animali nelle parti più nascoste, fan libera mostra di sé alla cima» (Mondo, 1985, § 28, p. 195).

Considerazioni come queste sono strettamente integrate con il tema della bellezza della natura e della sua armonia interna. A rendere rallegrante la vista di un bel paesaggio è la sua armoniosa coesione, la sua varietà e molteplicità che rimanda ad un'unità profonda. Lasciata nel suo libero sviluppo non modificato dalla mano dell'uomo la natura si manifesta nella sua bellezza più compiuta: «essa mostra nella più grande chiarezza l'obbiettivazione della volontà alla vita ancor priva di conoscenza che qui si spiega con la più grande ingenuità...» (Supplementi, II, XXXIII, p. 418). Sullo sfondo di questa idea di armonicità, si propone già il nesso con la musica.

Da queste considerazioni possiamo passare senz'altro all'amaryllis formosissima (1808) di Philipp Otto Runge (1777-1810) [12]:

Runge può essere accostato a Schopenhauer anzitutto per i legami che il pittore ha con Goethe ed i comuni interessi per la teoria dei colori[13]. Ma vi sono motivi di connessione meno esteriori. Al centro della riflessione pittorica di Runge, venata da elementi di utopismo, vi è l'idea della ripresa di una pittura di «paesaggio» che deve diventare effettivo veicolo non già del mondo esterno, ma della vita interiore. Nello stesso tempo ricevono esaltazione i temi di una vita umana racchiusa nella vita della natura, concepita come crescita e sviluppo. Nell'amarilli di Runge oggetto di interesse non è solo il fiore, ma anche il bulbo, da cui il fiore trae il proprio nutrimento. Nutrimento e sessualità enfatizzano il fiore stesso come essere vivente. La rappresentazione del bulbo fa inoltre sì che non solo la forma come tale assuma risalto, ma il crescere della forma, il suo divenire da uno sfondo oscuro. Tutto ciò richiama Goethe, ma certamente anche Schopenhauer. Il commento di Jörge Träger a questo dipinto è tanto schopenhaueriano da sembrare consapevole di questo riferimento, benché possa anche non esserlo: «L'intera forma vegetale sembra stata plasmata dal basso verso l'alto da una volontà autonoma. Ed anche in questa rappresentazione è presente quel tratto fisiognomico che l'arte di Runge conferisce ad ogni essere vivente. L'amarilli è divenuta un'incarnazione visibile della sua essenza invisibile» (Träger, 1977, p. 396).

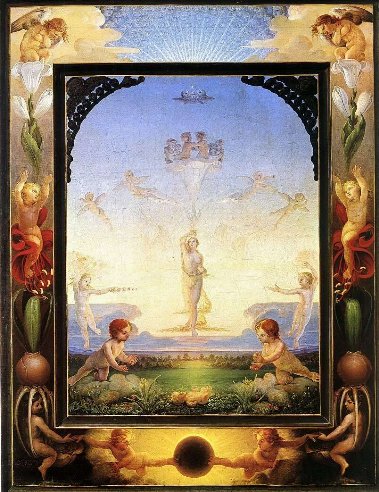

Il paesaggio naturale vagheggiato da Runge è attraversato da densi simbolismi. Fiore e fanciullo fanno per lui tutt'uno. Nel quadro intitolato Il mattino (1808), ovunque dove ci sono fiori ci sono fanciulli, emanazioni dirette dei fiori, come se il dischiudersi di un fiore fosse anche il dischiudersi di un fanciullo.

Il fanciullo al centro è immagine di una vita nascente su un tappeto di fiori - ed esso è rappresentato in modo tale che potremmo anche in rapporto a questo «spirito della terra» (De Paz, 1991, p. 88) parlare di un fanciullo divino.

Ma non può sfuggire certo la presenza dell'amarilli che viene rappresentata ai bordi, e il fanciullo non solo scaturisce dal fiore ma è anche racchiuso tra le radici che si protendono dal bulbo verso la profondità della terra - rappresentazione della circolarità ed eternità della vita[14]:

I fanciulli sboccianti dai fiori dal Riposo durante la fuga (1805) richiamano invece un altro rapporto importante per Runge come per Schopenhauer - quello tra natura e musica:

Il particolare importante per noi è l'albero che sta alla destra, che concretizza anche simbolicamente l'idea di un'armonia paradisiaca, di un paradiso in cui la natura dispiega tutta la sua bellezza - di un paradiso terrestre, dunque. Il tema della armonia con riferimento esplicito alla musica è evocato dall'angelo che suona l'arpa:

Ed entrambi gli angeli dell'albero fanno corpo con esso, sono elementi dell'albero:

Ci si può chiedere se una simile rappresentazione rasserenante sia pertinente con le tematiche schopenhaueriane. Come abbiamo già detto, Schopenhauer è lontano dal problema di una possibile musicalità interna della pittura che è invece uno dei temi fondamentali di Runge. Altra cosa è invece il tema della bellezza della natura e quello della sua armonia. Su questo tema Schopenhauer scrive pagine inequivocabili. L'espressione «la bella natura» è un topos stilistico ricorrente. Un'analisi approfondita della tematica della musica mostra poi quanto l'armoniosità della natura debba essere intesa in senso musicale[15]. Questo rapporto va tanto più valorizzato quanto più tende ad essere sopraffatto, nelle interpretazioni di Schopenhauer, dall'idea altrettanto vivamente presente nella sua filosofia, di una drammatica conflittualità interna in connessione con il tema della «volontà».

Paesaggi

Talvolta una descrizione di Schopenhauer ci mostra un paesaggio. «Che la vista delle montagne, che si schiude all'improvviso dinanzi a noi, ci metta così facilmente in una disposizione seria, ed anche sublime, può dipendere in parte dal fatto che la forma dei monti ed il contorno che ne risulta della montagna è l'unica linea duratura del paesaggio, poiché i monti resistono maggiormente al disfacimento, che porta rapidamente via tutto il resto, specialmente la nostra propria, effimera persona. Non che alla vista della montagna tutto questo divenga per noi chiaramente consapevole, ma un oscuro sentimento di ciò dà il basso continuo (Grundbass) al nostro stato d'animo» (Supplementi, 1986, II, XXXIII, p. 417).

In poche righe, Schopenhauer ci fa intravvedere un paesaggio montano - e con ciò non si intende il piccolo angolo con l'albero e il torrente, la baita e il prato con le pecore. Si intende invece la montagna in tutta la sua maestà, liberata da tutte le accidentalità e colta nel suo profilo roccioso duro ed elementare. Questo paesaggio è poi colto in una sua possibile «valorizzazione immaginativa» - per usare una terminologia nostra: la sua direzione di senso punta verso l'atemporale ed il permanente. Di fronte alla montagna colta così, la persona individuale è invece un essere minuscolo ed effimero, ciò che passa e sempre si dissolve. Nel paesaggio si prospetta dunque anche una «direzione di senso» - una valenza «simbolica».

Forse questa descrizione potrebbe a sua volta essere presa a commento del dipinto intitolato Riesengebirge di Friedrich (1774-1840)[16]:

Le montagne vengono qui colte da un punto di vista elevato, come se noi stessi fossimo saliti molto in alto e da quel punto di osservazione ci guardassimo intorno. Di qui il nostro sguardo si può spingere lontano: i crinali dei monti che vediamo si avvicendano sfumando sempre più nell'indefinito. Anche la valorizzazione immaginativa potrebbe fino ad un certo punto essere affine - ma solo fino ad un certo punto! Non appena realizziamo qualche confronto ci rendiamo tuttavia subito conto di non poter insistere troppo sulle affinità. Consideriamo il dipinto intitolato Mattino sul Riesengebirge (1810/11):

In questo dipinto vi è qualcosa di più - e precisamente la croce in cima ad un picco montano, intorno alla quale, appena visibili, si affaccendano due figurine, un uomo che si inerpica faticosamente tenendo le braccia ed una diafana figura che ha già messo piede sulla vetta e aiuta l'uomo a compiere l'ultimo passo.

L'ultimo passo: qui è la chiave per intendere il paesaggio montano. La montagna, e precisamente la montagna lontana il cui profilo si intravvede attraverso le nebbie simbolizza l'elemento trascendente, che per il cristiano Friedrich è il mondo ultraterreno, il mondo divino a cui l'uomo aspira come proprio destino dopo la morte ed a cui può pervenire se si affida al Cristo. Cosicché la croce sulla roccia non è affatto un dettaglio paesaggistico come un altro, e le due figurine che si inerpicano fin lassù sono tutto meno che due audaci escursionisti, anche se potrebbero sembrarlo, così come la croce potrebbe sembrare null'altro che una delle tante croci di cui sono disseminate le nostre montagne.

L'ultimo passo è il passo estremo, il passo del morente. E la figura diafana è forse l'angelo della morte...

Il paesaggio di Friedrich deve essere visto come un paesaggio autentico e nello stesso tempo come rappresentativo di significati interiori, di affetti soggettivi - e tra questi in Friedrich l'esperienza della morte considerata secondo i moduli della religione cristiana è particolarmente presente.

Se dovessimo descrivere il «significato reale» (secondo la terminologia di Schopenhauer) di questo famoso dipinto intitolato Il viandante al di sopra del mare di nebbia (1818)

forse potremmo dire che qui un uomo, giunto su un'alta cima, guarda un paesaggio montano sotto di sé, il mare di nebbia da cui traspaiono i contorni dei monti più alti. Eppure questa descrizione non ci soddisfa - non rende conto della particolare impressione che questo dipinto ci fa, del suo aspetto inquietante, perturbante.

L'uomo, intanto, ci volta le spalle. Questa è una circostanza inusuale nella storia della pittura, quando l'uomo rappresentato sta al centro del quadro come suo isolato protagonista. Il fatto che ci volti le spalle significa soprattutto che il suo volto ci è nascosto. Se entriamo in una stanza e vi è un uomo che ci volta le spalle, è soprattutto il suo volto che vorremmo vedere e finché non lo vediamo avvertiamo forse una vaga inquietudine. D'altra parte nel dipinto questa circostanza potrebbe apparire del tutto naturale. L'uomo, in questo quadro, guarda il paesaggio - ed ha dunque rispetto ad esso la stessa posizione che abbiamo noi stessi quando guardiamo il quadro. In realtà siamo costretti ad una singolare identificazione con questa figura senza volto. Nel dipinto la disposizione della figura ha qualcosa di monumentale - questo è stato spesso notato. Forse si potrebbe aggiungere: rammenta un monumento funebre. In realtà ci troviamo di fronte ad una rappresentazione della morte: la cancellazione del volto è anzitutto opera della morte. L'uomo è chiamato nel titolo «Wanderer», il viandante. E la Wanderung - il vagabondaggio, il viaggio - per Friedrich, come per il romanticismo in genere, è la vita stessa. Il viandante ha qui ormai compiuto l'ultimo passo, è giunto sulla cima della montagna - di fronte a lui non continua più alcun sentiero, non è possibile procedere oltre; di fronte a lui un mare di nebbia. Naturalmente potremmo anche commentare che il divino è presente laggiù, nel profilo della montagna lontana: «In Friedrich la città lontana, le montagne inaccessibili, l'orizzonte del mare, lo spazio infinito con la luna, ma soprattutto il cielo inondato di luce e di colori, sono simboli del regno sognato dell'aldilà; quello della vita e della pace eterna» (De Paz, 1991, p. 97) [17].

Ora, non si tratta soltanto dei riferimenti alla trascendenza con accentuazioni in senso cristiano presenti in Friedrich che lo rendono lontano dall'orizzonte schopenhaueriano, ma soprattutto il modo di approccio al tema della morte. Per dirla in breve: non vi è in Friedrich l'idea di una circolarità e di un presente immobile come dimensione reale autentica nel quale il tempo continuamente trapassa - quindi il legame che stabilisce Schopenhauer tra questo trascorrere e il mondo delle pure apparenze. Nelle rappresentazioni di Friedrich il tempo come tempo di vita è un sentiero che prima o poi è destinato ad interrompersi: al di là di esso il «mare di nebbia» attraverso cui si intravvede l'«altra dimensione».

Anche nel caso della Donna che contempla il tramonto (1818) [18] la figura umana è dominante e ci appare di spalle:

il sentiero non prosegue oltre. Ed al sole che tramonta potremmo attribuire il senso che Friedrich stesso gli attribuisce, in rapporto ad un altro dipinto (Croce in montagna, Cfr. De Paz, 1986, p. 51), di «immagine del padre eterno che che tutto vivifica» (das Bild des ewigen allbelebenden Vaters). È anche caratteristico che queste figure - il Wanderer e la donna - siano di grandi proporzioni, mentre assai spesso, quando l'uomo compare nei paesaggi di Friedrich in un atteggiamento non contemplativo ed impegnato nelle attività della vita quotidiana, rappresenta una minuscola comparsa in esso. Quando si affaccia il tema della morte ciò che viene esaltato è proprio il momento dell'individualità e della singolarità.

Un altro esempio assai significativo è il quadro intitolato Un uomo ed una donna che osservano la luna (1830-35).

In realtà dobbiamo naturalmente vedere nel dipinto anzitutto proprio ciò che enuncia il titolo - ma poi possiamo spingerci molto oltre, come ci si potrebbe già aspettare dai nostri commenti precedenti, nel fissare riferimenti simbolici ben determinati. Anche in questo caso i personaggi del dipinto ci voltano le spalle, e si trovano su di un sentiero che non prosegue oltre ed ’è fiancheggiato da un oscuro abisso, sul quale è sospesa in procinto di precipitare una quercia morta le cui radici sono in parte sollevate dal terreno. Sul lato opposto del sentiero, lo spessone di un albero disseccato ripropone il presagio di morte della quercia sul precipizio. Ma molto lontano, laggiù, vi una luna rasserenante - secondo alcuni una vera e proprio rappresentazione simbolica del Cristo. Vita, morte, redenzione - e per di più secondo la determinatezza di un credo religioso - diventano così il soggetto di un dipinto che sembrava parlarci di un silenzioso colloquio di amanti al chiaro di luna (e di cui forse anche parla!)[19].

Il tema della morte in Schopenhauer è orientato in una direzione interamente diversa. L'atteggiamento quotidiano nei confronti della morte viene preso come una sorta di filo conduttore che contiene indizi ricchi di senso. Esso oscilla tra noncuranza e terrore. Di questi stati affettivi Schopenhauer propone una notevole spiegazione psicologico-metafisica. La morte incombe su ciascun individuo come un evento che può intervenire in ogni istante in modo più o meno inatteso, più o meno fortuito. Eppure ciascuno, nella misura del possibile, vive lietamente «come se la morte non ci fosse» (Mondo, 1985, p. 324). Non appena ci si trova realmente faccia a faccia con la morte o anche soltanto ci si immagina di esserlo, a questa noncuranza subentra il terrore di essa: l'individuo cerca allora con ogni mezzo di fuggirla. Certamente Schopenhauer rifiuterebbe di collegare noncuranza e terrore come se la prima fosse un modo di reagire e di rimuovere questo terrore sempre incombente, quindi come se vi fosse tra entrambi un nesso puramente psicologico; e nemmeno accetterebbe una spiegazione razionale, come se cioè la noncuranza fosse il risultato di una riflessione e di un ragionamento implicito sull'ineluttabilità della morte. Si tratta piuttosto di scoprire le radici metafisiche di questi sentimenti che rimandano all'essenza del reale che è volontà e nello stesso tempo al superamento del momento empirico-fenomenico. Nel terrore di fronte alla morte parla in realtà la voce stessa della natura, intesa come concretizzazione della volontà che è essenzialmente volontà di vivere. E proprio questo sentimento attesta che «tutto il nostro essere in se stesso è già volontà di vita, a cui questa deve valere come il sommo bene, per quanto amareggiata, breve ed incerta essa sia» (Supplementi, II, XLI, p. 482). E poiché la volontà non è affatto distribuita e spezzettata fra gli individui, ma è presente nella sua totalità in ciascun individuo, allora si comprende che l'orrore della morte è orrore che il principio metafisico stesso manifesta di fronte all'idea della propria autodistruzione. «Nel linguaggio della natura la morte significa annientamento» (ivi, p. 481) - ed è significativo che l'annientamento sia anzitutto annientamento del corpo che è «oggettivazione immediata della volontà». Ma anche la noncuranza è, alle sue radifici, noncuranza della natura: la morte - dice Schopenhauer -«dissipa l'illusione che separa la coscienza individuale da quella universale» ( M 324), ricongiungendo la mia vita alla totalità vivente del mondo. Ed allora possiamo veramente essere noncuranti della morte, e in un senso profondo, che può arrivare alla piena consapevolezza dell'intramontabilità del presente che è anche l'intramontabilità della vita. Il presente è allora paragonabile ad un «eterno mezzogiorno al quale non mai succede la sera, o come il vero sole che arde ininterrottamente benché sembri tuffarsi nel seno della notte» (Mondo, 1985, p. 324). Sullo sfondo di ciò vi certamente sempre il pensiero dell'effimero. Ma questo pensiero deve essere pensato attraverso l'idea di una ricongiunzione con la totalità da cui l'individualità è stata scissa per entrare nel vortice di un mondo che è mera apparenza. In questa totalità la morte è, non meno della nascita , una vicenda interna della vita, essa appartiene alla vita immortale della natura (Mondo, 1985, § 54, p. 317). Questa vitalità della natura ha nel ciclo corporeo il proprio modello elementare: in esso vi è acquisizione ed espulsione di materia e tra acquisizione ed espulsione generazione continua di cellule vitali. E così nello sviluppo della pianta la foglie e i fiori caduti a terra rappresenteranno il suo concime. Nella rappresentazione dell'amarilli di Runge il bimbo nasce nel fiore divorando il bimbo morto che sta tra le sue radici. La «fresca esistenza» di ciascuno è «pagata con la vecchiezza e la morte di un defunto, il quale è perito, ma che conteneva il germe indistruttibile dal quale è nato questo nuovo essere: essi sono un essere solo» (Supplementi, 1986, II, XLI, p. 521).

Ciò che manca in Friedrich è, come abbiamo detto, soprattutto una rappresentazione per questa idea della ciclicità e dunque la tematica della morte viene prospettata in un ambito interamente differente.

Vi è tuttavia da chiedersi se, indipendentemente dalle intenzioni di Friedrich ed anche dal processo creativo che conduce a rappresentazioni come queste, l'attribuzione di questi riferimenti simbolici in una simile determinatezza sia realmente obbligatoria. In realtà un elemento aleatorio è necessario per mantenere al paesaggio il suo respiro. Dai simboli nel senso della determinatezza del riferimento dobbiamo in certo senso regredire ai valori immaginativi - l'oscuro abisso, il sentiero al termine, la quercia che cade, l'albero morto - mantengono una direzione immaginativa verso regioni oscure e fanno forse intravvedere l'immagine di una vita percorsa sul ciglio della morte; ma non dobbiamo affatto essere obbligati a sostituire il Cristo a quella luna laggiù. Forse potremmo in essa vedere la luce nella notte che permane in un eterno ritorno. E così anche nell'immagine della contemplazione di un tramonto, piuttosto che la visione del Padreterno, potremmo vedere suggerita l'idea della intramontabilità della vita stessa - magari rammentandoci dell'osservazione di Schopenhauer secondo la quale non avrebbe senso per il sole stesso lamentare il proprio tramonto: «L'uomo che teme nella morte l'annientamento di sè medesimo, è simile a chi si immagina che il sole, al tramonto, debba esclamare gemendo: 'Ahimé! discendo nella notte eterna!'» (Mondo, 1985, p. 222). Si tratterebbe certamente di uno svisamento, dal momento che una cosa è l'idea della morte come ricongiunzione della vita individuale alla vita della totalità, ed altra l'idea della morte come soglia di accesso all'ambito della trascendenza divina. Tuttavia resta il fatto che la realtà del paesaggio come paesaggio, in Friedrich, viene mantenuta senza nulla concedere all'allegorismo nonostante la dura precisione del riferimento simbolico, cosicché l'attenuazione della determinatezza del riferimento diventa del tutto legittima e forse persino necessaria per la ricezione del dipinto.

Accettanto di porsi su questa via possiamo rivedere anche i dipinti precedenti secondo una diversa angolatura. Potremmo metter ancor più l'accento sul fatto che il personaggio che per noi è visto di spalle, guarda il paesaggio - lo sguardo sul paesaggio è uno dei temi essenziali di questi dipinti. Questa circostanza può essere interpretata come «una visione in atto che allegorizza forse la visione che sta all'origine del processo e dell'atto di rappresentazione, dunque di un passaggio attraverso la mente, il pensiero, il linguaggio umani» (Pegoraro, 1994, p. 48); ma oltre a ciò, nel dipingere lo sguardo sul paesaggio, può esservi anche l'idea di rappresentare l'atto della fruizione estetica, che dalla natura, osservata dal personaggio che sta all'interno del dipinto, si trasferisce alla rappresentazione della natura, osservata dallo spettatore che sta fuori del dipinto. Nello stesso tempo le atmosfere assorte e le stesse direzioni immaginative da cui questi dipinti sono attraversati (al di là di possibili riferimenti simbolici i cui oggetti stanno del tutto oltre di essi) conferiscono a questo sguardo una sorta di dimensione conoscitivo-rivelativa, come se lo sguardo afferrasse nel paesaggio un complesso di significati che rimandano ad un possibile senso dell'esistenza. Si tratta di una contemplazione che rappresenta nello stesso tempo una meditazione implicita.

Questa stessa duplicità è presente in Schopenhauer. Da un lato egli riprende e riformula nei termini della propria concezione filosofica l'idea kantiana della contemplazione disinteressata in rapporto all'atteggiamento estetico. L'opera d'arte non ha il compito di eccitare la nostra vita affettiva, di provocare i sentimenti, di suscitare in noi «commozione» nel comune senso del termine. Al contrario - secondo Schopenhauer - è proprio il venire meno dell'elemento passionale che rappresenta il contrassegno dell'esperienza estetica - anzi del piacere estetico (ästhetische Wohlgefallen, Mondo, 1985, § 37, p. 278). Esso comincia quando si arresta la ruota di Issione a cui siamo legati; quando le Danaidi possono finalmente cessare di attingere acqua con un vaso privo del fondo; o quando a Tantalo, eternamente condannato ad arrovellarsi tra la fame e la sete, è concessa una sospensione del suo supplizio: narrazioni del mito che dànno immagine all'incessante ed angoscioso movimento della volontà. Il piacere estetico - che peraltro si può manifestare non solo per i prodotti dell'arte ma anche per le manifestazioni della natura - si genera proprio nell'istante in cui quel movimento viene sospeso e lo sguardo indugia in una contemplazione nel cui campo non vi sono più le cure della quotidianità. In questa contemplazione vi è l'annuncio della possibilità di acquisire una forma di conoscenza che è in grado di fissare per sempre questo istante sospeso. Essa richiede che ci si sottragga tanto radicalmente agli interessi della volontà da far balzare in primo piano la soggettività puramente conoscitiva che l'io della volontà cerca di far regredire sullo sfondo, in modo da realizzare quell'oltrepassamento intuitivo (Durchschauung) del «velo di Maia» che consolida il superamento della volontà passando dal piano estetico a quello etico.

Tuttavia occorre ancora prendere nota di una importante differenza. È la natura stessa - anzi «l'esuberante bellezza della natura» che di per se stessa aiuta realizzare dalla parte della soggettività quella liberazione degli oggetti da ogni significato pratico che li colleghi ai nostri bisogni e desideri che è condizione per l'assunzione di una dimensione contemplativa. «Ogni disposizione oggettiva dell'animo è facilitata e favorita dagli oggetti che ci si offrono esternamente, dall'esuberante bellezza della natura che ci invita a sé imponendosi alla nostra contemplazione. Una volta presentatasi al nostro sguardo, la bella natura riesce quasi sempre, foss'anche per un solo istnte, a strapparci dalla soggettività, dalla schiavitù del volere, a trasportarci nello stato della conoscenza pura. Un solo e libero sguardo gettato sulla natura è sufficiente a rianimare, a rallegrare ed a riconfortare ad un tratto chi si agita nel tormento delle passioni, delle necessità e delle pene: la tempesta delle passioni, l'impulso del desiderio e del timor, in una parola tutti i tormenti che affliggono la volontà vengono messi a tacere come per incanto» (Mondo, 1985, § 38, p. 236). Questo elemento di oggettività così fortemente sottolineato da Schopenhauer non ha alcuna forma di riscontro in Friedrich. Per lui è importante soprattutto la soggettività del sentimento espresso - la natura, egli dice, «è l'unico modello assoluto e tale rimarrà in eterno» (Friedrich, 1989, p. 78); ma la voce della natura il pittore la sente all'interno di se stesso (ivi), cosicché egli «non deve dipingere solo quello che vede dinanzi a sé, ma anche quello che vede dentro di sé» (ivi, p. 81). Mentre in Schopenhauer l'accento cade soprattutto sulla capacità di oggettivazione, spinta sino al punto di cogliere l'oggetto «in idea», come una capacità che rappresenta la caratteristica eminente del genio artistico. Dentro questo orizzonte, esercitano certamente il loro fascino le belle forme del regno naturale - quelle forme che, dice Schopenhauer in un passo suggestivo, aspirano ad esibirsi, quasi che, essendo prive di capacità di autocoscienza, per una sorta di misteriosa compensazione, sentissero «il bisogno di un individuo estraneo e intelligente per passare dal mondo della volontà cieca in quello della rappresentazione, e così aspirano ad effettuare questo passaggio, per ottenere almeno in via mediata quello che non è stato loro concesso immediatamente» (Mondo, § 39, p. 240). Il cultore di scienze naturali non può non essersi fermato assorto di fronte alla venature di una foglia, alle capricciose evoluzioni di un tronco, alla variegatura di una corolla, alle ali di una farfalla senza pensare che vi è qualcosa nel profondo di tutto ciò che si richiama, anzi che si appella ad uno sguardo!

Della «esuberante bellezza» della natura intesa così - assai sospetta di solarità meridionale - è difficile trovare traccia in un dipinto di Friedrich. Forse potremmo ancora tentare di fare intrecciare queste diverse strade per un breve tratto pensando invece alla tematica schopenhaueriana del sublime. Ciò che caratterizza secondo Schopenhauer il sentimento del sublime (Das Gefühl des Erhabenen) è il fatto che l'atteggiamento di pura contemplazione viene acquisito dopo un duro contrasto con la volontà, che lascia traccia di sé anche quando quell'atteggiamento è stato acquisito. In esso permane il ricordo della volontà (Erinnerung an den Willen). Un bellissimo esempio di grado minimo, di applicazione sfumata del concetto di sublime è rappresentato da una descrizione che possiamo considerare indifferentemente come descrizione di un paesaggio o del dipinto di un paesaggio. Si tratta di un paesaggio invernale - ed in esso si vedono spruzzi di neve sul terreno e arbusti irrigiditi dal freddo: ma nel fondo il sole batte luminoso sulle rocce e la luce si riflette tutt'intorno. Commenta Schopenhauer: «Sul bello viene ad alitare un lieve soffio di sublime, che si manifesta in grado minimo» (Mondo, 1985, § 39, p. 242). Ma quale è il senso di questo commento? In realtà per chiarirlo dobbiamo seguire la duplicità di direzione di senso, rispetto al tema della volontà e della rappresentazione, della luce diffusa tutt'intorno. Per un verso la luce è connessa all'occhio, al vedere - e dunque alla pura rappresentazione. Ma come luce che ha la sua origine nel sole, essa è tramite di calore, ed è dunque associata alla fecondità ed alla vita. Ed è proprio il nesso tra calore e volontà che diventa negativamente attivo: la luce diffusa nel paesaggio non riscalda e questa ostilità agli interessi della volontà viene mostrata dal paesaggio. Proprio in forza di questo «ricordo» è necessario una maggiore tensione per pervenire allo stato della pura contemplazione. A partire da un caso come questo in cui il sentimento del sublime alita appena, si possono certo immaginare situazioni in cui questo conflitto si appesantisce e il sentimento del sublime comincia a giganteggiare. È notevole il fatto che Schopenhauer pensi a paesaggi in cui domina una spazialità immensa e indefinita: «Trasportiamoci in una contrada solitaria; l'orizzonte è infinito, il cielo è senza nubi; le piante e gli alberi sono immersi in un'atmosfera perfettamente immobile; nessun animale, nessun uomo, non acque correnti, e dappertutto il più profondo silenzio». In casi come questi - nota Schopenhauer - la natura ci invita, proprio per il fatto che nulla può soddisfare le istanze della volontà, ad un superiore atteggiamento di meditativo raccoglimento e di meditazione: ma la volontà insoddisfatta resta come momento di inquietudine, e contrasto con violenza il tentativo di raggiungere questo stato. Così in un paesaggio spoglio di vegetazione e dominato da nude rocce «la volontà proverà ben presto un senso d'inquietudine per via dell'assenza di tutta la natura organica necessaria alla nostra sussistenza. Il deserto ha un aspetto terribile, e in esso il nostro stato d'animo diventa più tragico, cosicché ci sarà impossibile elevarci ad uno stato di pura conoscenza senza un violento distacco dagli interessi della volontà; e per tutto il tempo in cui persisteremo in tale stato, il sentimento del sublime dominerà nettamente in noi» (Mondo, 1985, § 39, p. 243). Nei paesaggi descritti da Schopenhauer per illustrare la tematica del sublime non manca «la natura in tempestosa agitazione: una luce fievole e tetra traspare dalle nubi nere e minacciose; rocce immani e nude, scendenti a picco, ci rinserrano e chiudono l'orizzonte; le acque spumeggiano furiose a torrenti...» (ivi, p. 243); oppure lo «spettacolo del mare immenso agitato dalla tempesta, quando onde mostruose infuriano in altro e si abbasssano, si frangono con violenza contro le rocce che svettano a picco sulla spiaggia, e lanciano al cielo le loro spume; la tempesta urla, il mare mugge; i baleni solcano l'aria squarciando le nuvole nere, e il ruggito del tuono sovrasta completamente quello della tempesta e del mare» (ivi, p. 244).

Non tanto a quest'ultima descrizione, quanto al tema dell'immensità e della solitudine - associato ad uno sguardo sul nulla - potremmo probabilmente accostare dipinti come il Monaco sulla riva del mare (1808-1810):

«Nella contrapposizione tra minuscola figura umana e lo sconfinato paesaggio marino si esprime una sorta di dialettica degli estremi, caratteristica di una singolare ed embrionale esperienza del sublime». «Tutti gli elementi contribuiscono a fare di questo dipinto una sorta di immagine da monologo, un possente simbolo della solitudine dell'essere umano, dell' 'uomo abbandonato' che non vuole più affermarsi in una relazione di dominio nei confronti della natura e che non partecipa più al suo divenire, ma ne resta soltanto ai margini come spettatore» (De Paz, 1991, p. 104-105). «Il vero tema del quadro è il vuoto: la figura umana è minuscola, quasi illeggibile... L'assenza di oggetti che catturino l'attenzinoe e rendano graduale il passaggio dal primo piamo verso lo sfondo, fa sì che lo psettatore si senta vertiginosamente attratto in uno spazio privo di appigli e di unti fermi, uno spazio in cui perdersi senza via d'uscita, una sorta di labirinto liscio e piatto come uno specchio» (Pegoraro, 1994, p. 29).

Così il Mare di ghiaccio (1824) è una impressionante rappresentazione di una natura strapotente e negatrice della vita.

«Il mare in Friedrich è sempre di una calma quasi inquietante, spaesante. Non c'è traccia della violenza di quelle tempeste, di quel tripudio di flutti che trascinano nei loro vortici furiosi sventurati vascelli... Quando vuole raffigurare un naufragio. Friedrich impone al nostro sguardo, in una fissità siderale, una nave imprigionata fra i ghiacci, e ci informa, nel titolo, che il suo nome è 'Speranza'» (Pegoraro, 1994, p. 31).

Enigmi

«Il volume di Schopenhauer unitamente alla riproduzione de L'isola dei morti di Böcklin non manca mai nelle abitazioni dell'alta borghesia di fine secolo e può essere presa come indizio della precaria situazione psicologica di molti uomini e come indizio del complesso rapporto dell'individuo con vita e morte, divenire e accadere, presente, storia e mito» (G. Pochat, in Tedesco-Romani, 1988, p. 20). Questa osservazione basterebbe per sé sola a giustificare l'inserimento in questa nostra esposizione del famoso dipinto di Böcklin (1827-1901) in una delle sue varianti[20]:

Versione 1886

Il quadro di Böcklin e il Mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer venivano evidentemente sentiti come appartenenti ad una stessa atmosfera, ad uno stesso clima. Ma questa sensazione era poi realmente giustificata? Vi sono in proposito non meno problemi in rapporto a Böcklin di quanto ne abbiamo trovati in rapporto a Friedrich. Occorre inoltre tener conto che, all'epoca di Böcklin, non solo Schopenhauer è filosofo notissimo ed esercita una influenza significativa in vari campi, ma la sua relativa popolarità era indubbiamente caratterizzata dall'accento posto sul «pessimismo» che stabiliva un punto di vista tendenzialmente fuorviante sulla «tonalità» della sua filosofia. Vi è in ogni caso un punto che riguarda questo dipinto come molti altri di Böcklin e che interessa la tematica schopenhaueriana: mentre il paesaggio di Friedrich si presenta per lo più come una «rappresentazione della realtà», che si rivela ad una seconda lettura denso di riferimenti simbolici chiaramente indirizzati, l'idea della realtà come rappresentazione, che induce Schopenhauer a riprendere il tema della «vita è sogno», si traduce in Böcklin in scenografie oniriche, il cui senso si pone in via di principio come enigmatico. Un enigma è naturalmente anche questa Isola dei morti [21]. Di esso fanno parte i molti contrasti: il mare immobile ed il cielo tempestoso; il morto che è ritto in piedi nel suo sudario sulla barca che lo conduce verso un isola [22] che sembra essere nulla di simile ad una vita al di là della vita, nemmeno nel senso di un regno in cui i morti mantengono una qualche sussistenza fantomatica e larvale, come è nella tradizione antica. L'isola dei morti è assai simile ad un'isola dei sepolcri, ad un cimitero, e sisarebbe tentati di pensare che il morto giunga all'isola forse per esservi definitivamente sepolto. Nello stesso tempo proprio al suo centro si ergono alti cipressi, alberi che vengono piantati presso i sepolcri soprattutto perché sono gli alberi sempreverdi della vita. Forse è quest'ultimo aspetto che offre uno spiraglio che consente a questa rappresentazione di mantenere un qualche contatto schopenhaueriano. Non la morte, ma la vita è il tema centrale di Schopenhauer. E forse il centro espressivo del dipinto - sta proprio in quei cipressi, mentre contro di essi si elevano le alte pareti rocciose che stringono i cipressi da ogni parte e che dànno all'isola un aspetto angusto, limitato, chiuso, soffocante: esso, più che presentare una concezione della morte, presenta una concezione della vita stessa che si trova nelle strettoie della morte.

La morte che stringe dappressso la vita è più che mai il tema dell'autoritratto del 1872 (Autoritratto con la morte che suona il violino). La figura della morte sta letteralmente addosso al pittore.

Ciò che rappresenta, a mio avviso, l'autentico problema interpretativo del quadro è soprattutto l'espressione del volto del pittore - precisamente il suo sguardo, che è anzitutto lo sguardo acuto, desto, ben vivo del pittore nell'atto del dipingere. Ma questo stesso sguardo può anche essere inteso come espressivo di un volto teso nell'ascolto del suono che viene dal violino alle sue spalle - dalla morte che suona.

Vi è dunque una straordinaria ambiguità ed avvicendamento tra vista e udito, ed anche doppiezza tra ciò che sta davanti e viene visto e ciò che sta dietro, invisibile, e che viene colto con l'udito. Per ciò che sta davanti saremmo indubbiamente tentati di parlare di «mondo della rappresentazione» - esso è del resto il mondo rappresentato dal pittore. Ma esiteremmo ad assegnare alla morte che suona il violino senz'altro la controparte della «volontà», anche se certamente l'udito è qui la porta di accesso agli enigmi che stanno oltre il mondo della rappresentazione. Nello stesso tempo vi è un dettaglio che non ci deve sfuggire e che probabilmente rappresenta una consapevole citazione schopenhaueriana. Il violino su cui suona la morte ha una sola corda, e precisamente, tenendo conto della disposizione normale delle corde sul violino, si tratta della corda che ha il suono più grave.

L'osservare a questo proposito che questo canto, essendo «monocorde», è anche per ciò stesso «monotono» è una pura illazione, che non sarebbe neppure giustificata musicalmente [23]. Non vi sono ragioni per ritenere che il timbro grave non possa essere seducente. Occorre invece rammentare ciò che Schopenhauer dice sulle note gravi: esse rappresentano il registro della natura nel suo grado inferiore, la natura materiale, inorganica. Ciò che viene intonato sul violino, come è sottolineato dal ghigno diabolico della morte, è un perverso canto di seduzione e di attrazione verso l'annientamento rappresentato dalla riduzione alla vita inorganica[24]. Considerando le cose da questo punto di vista, cambia anche il senso dello sguardo del pittore: alla dimensione dell'ascolto sembra aggiungersi un carattere di sospensione riflessiva e meditativa.

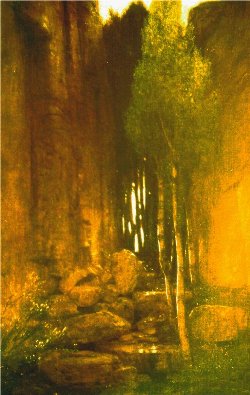

Ma la natura non è certo, nemmeno in Böcklin, identificabile con questo canto mortale. Lo si è visto persino in un dipinto «sepolcrale» come L'isola dei morti. La vita sta al suo centro - così come in questo paesaggio intitolato Sorgente in una gola montana (1881) che mostra come possa l'identità di un motivo presentarsi in forme differenti:

Anche qui infatti ritroviamo le alte rupi - roccia, pietra, materia inerte: esse stringono dappresso le betulle verdeggianti, immagini della vita così come le acque del ruscello che scorre sul fondo della gola [25]. Ma sono numerosissimi i dipinti in cui l'accento cade invece la natura appare animata da misteriose presenze: «Demoniache creature dei boschi e delle acque dalle forme in parte animali e in parte umane, popolano una natura concepita come prima della storia ed al tempo stesso perdurante ben oltre la storia» (W. Ranke, Tedesco-Romani, 1988, p. 34).

Dal profondo del bosco può così sbucare l'unicorno cavalcato da una figura che appartiene al mondo del mito (Il silenzio del bosco, 1885);

E nel silenzio del bosco può zufolare un merlo, ed a questo zufolo può rispondere un fauno sdraiato sull'erba (Fauno che fischia ad un merlo, 1866); o il dio Pan suonare il suo flauto nel canneto (Pan nel canneto, 1859):

Di fronte a questo quest'ultimo dipinto un commentatore dell'epoca scrive che quella figura gli sembrava «come una concrezione dell'aria umida e soffocante sopra lo stagno tranquillo» (T. Vischer, in Tedesco-Romani, 1988, p. 34): si tratta di un commento estremamente appropriato che mette in evidenza che queste figurazioni non sono da intendere come astratte riprese di motivi classicistici (a cui certamente Böcklin era interessato), ma come espressioni immaginative dell'animazione e della rigogliosità della natura. Questa vitalità interna della natura può manifestarsi nella sua pienezza solo se essa viene lasciata libera di svilupparsi e di dispiegarsi senza costrizioni e vincoli umani.

Sotto la pergola (In der Gartenlaube, 1891) in un pomeriggio afoso stanno due vecchi sfiniti:

È appena il caso di far notare che ci troviamo in presenza di uno spazio chiuso - la parete che sta alle spalle dei due vecchi rammenta da vicino le alte rupi - ed assai stretto è lo spazio della pergola nel quale i due vecchi sono come incapsulati. Colpisce subito in questo dipinto l'ordine perfetto che regna nelle file dei tulipani

- cintate da una bassa mortella perfettamente squadrata. E così anche i giacinti, ciascuno nel suo vasetto, a sua volta messo ordinatamente in fila di fianco alla pergola.

Lo sfinimento dei vecchi, l'alto muro, l'ordine geometrico del piccolo giardino sono temi puntati tutti in un'unica direzione: essi sviluppano un vero e proprio discorso sulla natura come una natura coartata dalla mano dell'uomo che viene impedita nel proprio sviluppo e che quindi diventa in qualche modo falsa, esausta, morta. La natura viva e vera sta al di là del muro.

A proposito di tutto ciò potremmo ancora ridare la parola direttamente a Schopenhauer: «Ogni pezzetto di terra non coltivato ed inselvatichito, cioè abbandonato liberamente a se stesso, per quanto sia piccolo, purché la zampa dell'uomo ne resti lontana, si decora immediatamente nel modo più bello, si veste di piante, di fiori e di cespugli, il cui spontaneo essere, la cui grazia naturale e il vago raggruppamento dimostrano che non sono cresciuti sotto la sferza del grande egoista e che la natura ha potuto liberamente svilupparsi. Ogni pezzo abbandonato diviene immediatamente bello. Su ciò si fonda il principio del giardino inglese, il quale consiste nel nascondere il più possibile l'arte, in modo da fare apparire che qui la natura ha liberamente dominato. Perché solo allora essa è perfettamente bella, cioè mostra nella più grande chiarezza l'obbiettivazione della volontà alla vita ancor priva di conoscenza che qui si dispiega con la più grande ingenuità, perché le forme non sono determinate, come nel mondo animale, da scopi esteriori, ma solo immediatamente dal suolo, dal clima e da un misterioso terzo in grazia del quale tante piante, che sono sosrte dallo stesso suolo e nello stesso clima, pure mostrano forme e caratteri così diversi» (Supplementi, 1986, II, XXXIII, p. 418)

Fanciulli divini

Ma vi è in ogni caso un aspetto demoniaco della natura, che ha le sue radici nella volontà di vivere come principio metafisico. Non divina, ma demoniaca merita di essere chiamata la natura - cita Schopenhauer da Aristotele (Supplementi, I, 1986, p. 362) . E questo demonismo viene fissato da un'immagine terribile: quella di una natura in cui si riversa una fame insaziabile, della vita universale come un pasto immane, in cui tutti divorano tutti, «ogni individuo è preda e nutrimento dell'altro», cosicché infine «la volontà di vivere si nutre della sua propria sostanza e fa di sé in diverse forme il suo nutrimento» (Mondo, 1985, § 27, p. 185).

Eppure, nonostante la pertinenza di questo Saturno di Goya (1820-1823) come immagine del cannibalismo della volontà schopenhaueriana, resta il fatto che non comprenderemmo a fondo lo spirito della sua filosofia se non riuscissimo a trovare il filo che ci riconduce alla natura produttiva di forme nel senso di Goethe e di Runge, alla vita nascente e rinascente - contrapponendo alla violenza di quell'immagine qualcosa di simile alla Crescita di piante notturne (1922) di Klee.

Così convivono nel pensiero di Schopenhauer entrambi i fanciulli divini, l'inquieto fanciullo della Madonna Sistina

e il felice figlio dei fiori di Runge.

Note

[1] Per questa come per tutte le citazioni, le traduzioni sono state talora modificate secondo quanto ritenuto necessario.

[2] Sulle possibilità interpretative in chiave simbolica del dipinto di Raffaello - forse eccedendo un poco in compiacenze di gusto esoterico - si possono leggere le pagine dedicate a questo dipinto in B. Cerchio, Il suono filosofale. Musica e Alchimia, LMI, Lucca 1993, pp. 65-72.

[3] V. Scherliess fa notare che nella disposizione degli angeli si potrebbero cogliere i rapporti consonantici pitagorici: «a destra due angeli cantano da un libro; a sinistra un gruppo di quattro; in tutto sono sei e tre sono resi frontalmente» (6:3 o 4:2 ovvero 2, 3:2 e 4 :3). Scherliess, 2000, p. 60. Secondo lo stesso autore «se si confrontano le loro posture e la loro espressione, i quattro santi accanto a Cecilia sono raffigurati ognuno in un tipo di ascolto caratteristico e individuale» (ivi, p. 62).

[4] Questa storia è splendidamente raccontata da Baroncini, 2001.

[5] Sui rapporti con il romanticismo: A. Hübscher, 1990, cap. II, Sulle tracce del romanticismo, pp. 29 sgg.

[6] Informazioni su questa versione si possono trovare in Catalogo, 2000, pp. 208-9.

[7] Questa lettura del quadro, che pone l'accento su un elemento potenzialmente drammatico, sembra incontrarsi con l'ipotesi secondo cui esso «esso fosse destinato a decorare il sepolcro di Giulio Secondo... La destinazione funeraria potrebbe spiegare la presenza delle tende semiaperte, a somiglianza dei monumenti sepolcrali coevi, di Santa Barbara, confortatrice nell'ora estrema, di Sisto II, protettore di casa Della Rovere e dei cherubini che 'da tempo venivano figurati sui sarcofagi'» Raffaello, 1966, p. 108. – Paolo Spinicci mi segnala che il dipinto di Raffaello potrebbe anche essere ricollegato al tema bizantino della «vergine della tenerezza» nel quale si raffigura la madre che, triste, sorregge il figlio che la consola per il suo dover morire per gli uomini; cosicché si può formulare l’ipotesi che l’idea di Raffaello possa essere quella di fare vedere il Cristo bambino nell’attimo in cui, spalancata la tenda, vede il mondo – a cui addita papa Sisto – per il quale è destinato a morire. Anche questa suggestiva lettura si incontra con l'atmosfera che Schopenhauer coglie nel dipinto.